Tiere als fragmentierte Subjekte

Ein Gespenst geht um in der Branche: die Massentierhaltung. Und sie tut alles, um es aus den Köpfen der Leute zu vertreiben. So zum Beispiel mit einem Marketing, das die Opfer des Konsums – die Tiere – aus der Anonymität holt und sie zu Subjekten macht. Und uns ein gutes Gewissen beschert. Ein Essay von Klaus Petrus (TIF).

Archiv

Dies ist ein Beitrag von unserer alten Website. Es ist möglich, dass Bilder und Texte nicht korrekt angezeigt werden.

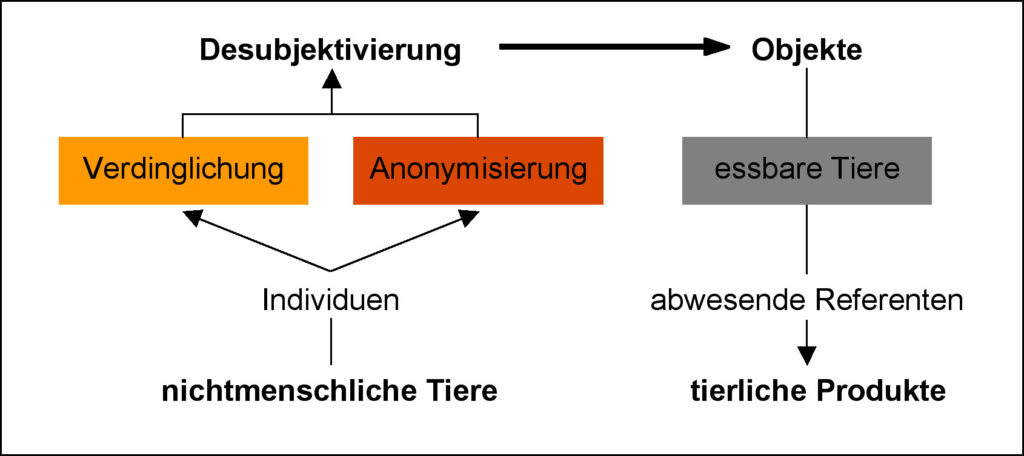

Dieser Essay handelt über Strategien der „Verwandlung“ landwirtschaftlicher „Nutztiere“ in Nahrungsmittel. Im Hintergrund steht ein Ansatz, der vor allen in soziologischen Theorien zur Mensch/Tier-Beziehung eine Rolle spielt und den ich etwas gestelzt das Desubjektivierungsmodell nennen möchte. Im Kern besagt es: Unser Unbehagen gegenüber dem Konsum tierlicher Produkte ist umso kleiner, je besser es uns gelingt, aus den Lebewesen hinter diesen Produkten Objekte zu machen, sie eben zu: desubjektivieren.

Dieser Auffassung stehen nun aber zunehmend Strategien der Tierindustrie gegenüber, die auf eine ausgesprochene Individualisierung und (Re-)Subjektivierung nichtmenschlicher Tiere abzielen und damit das Desubjektivierungsmodell zu untergraben scheinen. Aber: Ist dem tatsächlich so? Das ist die Frage, die ich im Folgenden wenigstens ansatzweise beantworten möchte.

TEIL 1: Das Desubjektivierungsmodell

Das Desubjektivierungsmodell soll die kognitive und emotionale Distanz erklären, die wir insbesondere gegenüber „essbaren Tieren“ aufbauen. Einen wichtigen Beitrag dazu hat in den 1990er Jahren die Feministin Carol J. Adams mit ihrer Idee der „abwesenden Referenten“ (absent referents) geliefert (Adams 1990).

Lebende Tiere, so Adams, werden auf einer wörtlichen, rein physischen Ebene zum Verschwinden gebracht, indem sie in tote Körper umgewandelt werden. Sie werden z.B. „ausgenommen“, zerstückelt und steril verpackt zu einem Stück Fleisch, das unter einer ganz anderen Perspektive gesehen wird als jenes Tier, dessen Abwesenheit das Stück Fleisch markiert – so etwa hinsichtlich seines Nährwerts oder seines Geschmacks.

Diese veränderte Perspektive äussert sich nach Adams auch auf der sprachlichen oder diskursiven Ebene, indem die Teile der verarbeiteten Tierkörper neu benannt werden, um so zu verschleiern, dass sie von lebenden Tieren stammen oder lebende Tiere waren. Wer denkt an das Rind, wenn er in einen „Hamburger“ beisst. Wer an das Schwein im „Schinken“ oder das Huhn im „Poulet“? „Wenn wir Tiere essen, nennen wir sie anders“, sagt Adams.

Essbare und nicht essbare Tiere

Auf diesen Punkt hatte bereits Jahrzehnte zuvor der Anthropologe Edmund Leach in einem Aufsatz über „Tierkategorien und Schimpfwörter“ hingewiesen: Lebende Tiere werden zum Verschwinden gebracht, indem wir ihre toten Körper(-teile) in ein Sprachspiel über kulinarische Bedürfnisse des Menschen transformieren (Leach 1972). Nicht zufälligerweise diskutiert Leach in diesem Zusammenhang auch die Kategorisierung von Tieren in „essbare“ und „nicht essbare“ Tiere. Seiner Ansicht nach lässt sich diese Unterscheidung aus der – vor allem affektiven – Nähe oder Distanz der jeweiligen Tiere zum Menschen erklären.

Der Soziologe Klaus Eder hat in seinem (zu wenig gelesenen) Buch Die Vergesellschaftung der Natur diese strukturalistische Analyse aufgenommen und modifiziert. Namentlich in modernen Gesellschaften gehe die Unterscheidung zwischen Nähe und Distanz mit der Frage einher, welche Tiere dem Menschen „ähnlich“ oder „unähnlich“ sind – natürlich aus Sicht des menschlichen Ego betrachtet (Eder 1988).

Dem Menschen ähnlich seien Tiere, die, wie dereinst der Homo sapiens, Jäger sind („Raubtiere“) oder die ihm als Interaktionspartner dienen („Haustiere“), so Eder. Sie werden vom Menschen als Subjekte betrachtet und Subjekte, da menschenähnlich, verspeist man nicht. Alles andere würde das Kannibalismus-Tabu verletzen, wie der Anthropologe Nick Fiddes in seiner Studie Fleisch: Symbol der Macht betont (Fiddes 1991). Unähnlich seien dem Menschen hingegen Tiere, die sich ausschliesslich oder überwiegend pflanzlich ernähren und die – vielleicht deswegen – in der „freien Wildbahn“ ein gefundenes Fressen für Raubtiere sind.

Das ist natürlich eine grobe Vereinfachung. Worauf Eder hinaus möchte, ist dieses: In Tieren, die uns Menschen unähnlich sind, sehen wir „die Anderen“, die sich kontrollieren, manipulieren und domestizieren lassen. „Sie werden zu Objekten, die dem Menschen untertan sind“ (Eder 1988: 146f.). Und dürfen von ihm – so etwa als Nahrung – genutzt werden.

Aus Tieren eine Sache machen

Die Kategorisierung von Tieren in Essbares setzt demnach voraus, dass sie zu Objekten gemacht und auch so behandelt werden. Tatsächlich ist die Verdinglichung empfindsamer, nichtmenschlicher Tiere ein integraler Bestandteil ihrer Desubjektivierung: Nichtmenschliche Tiere werden so behandelt, als seien sie blosse Mittel für menschliche Zwecke. Ihr Wert bemisst sich allein daran, wie wertvoll sie für uns sind – sie haben keinen „Eigenwert“, wie der amerikanische Tierrechtsphilosoph Tom Regan sagen würde (Regan 1983).

Das heisst nicht, dass wir in Tieren leblose Dinge sehen. Es bedeutet aber, dass wir deren Empfindungen, Bedürfnisse und Interessen nur insofern berücksichtigen, als dies zu unserem eigenen Nutzen und Vorteil gereicht. Falls diesen Lebewesen überhaupt Subjektivität attestiert wird, wird sie vom Menschen also instrumentalisiert – was de facto wiederum auf eine Desubjektivierung hinausläuft (so Nussbaum 1999 am Beispiel der Verdinglichung von Frauen). Die extremste, in der westlichen Tradition aber „normalste“ Ausprägung dieser Verdinglichung ist zweifelsohne der Eigentumsstatus nichtmenschlicher Tiere (Francione 1995; Petrus 2008).

Aus den Augen, aus dem Sinn

Ein anderer Mechanismus der Desubjektivierung besteht in einer systematischen Anonymisierung nichtmenschlicher Tiere: Sie werden nicht als Individuen betrachtet, sondern als „Exemplare“ einer Gruppe. Als solche haben sie keinen Namen, sondern tragen Nummern. So werden sie zu austauschbaren Objekten, die nahezu beliebig durch andere Exemplare desselben Typs (oder eines anderen Typs mit denselben Funktionen) ersetzt werden können: Ein Huhn oder Schwein für irgendein anderes Huhn oder Schwein.

Zur Anonymisierung gehört auch, dass Tiere zunehmend unsichtbar werden (Cole & Morgan 2009). Sie geraten buchstäblich aus unserem Blick, sie werden weggesperrt und existieren nur noch als abstrakte, namenlose Menge. Damit sind sie aber, wie jede andere abstrakte Menge auch, für uns nicht mehr erfahrbar. Was ihnen hinter verschlossenen Stalltüren, in Versuchslabors oder Zuchtanstalten widerfährt, entzieht sich unserer Perspektive. Und was wir darüber zu wissen meinen, ordnen wir nicht einem individuellen Wesen zu – einem Jemand –, sondern einem namenlosen Objekt – einem Etwas.

Eine vergleichsweise moderne, dafür umso effizientere Form einer solchen Anonymisierung stellt die Massentierhaltung dar. Es sei „wie ein Verbrechen, das in einem Verlies begangen wird, unbemerkt und unbeachtet, vor aller Augen verborgen und sogleich aus dem Bewusstsein verdrängt“, heisst es in dem bereits 1906 erschienenen Roman Der Dschungel von Upton Sinclair über Chicagos Schlachthöfe.

Von Apathie zu Empathie?

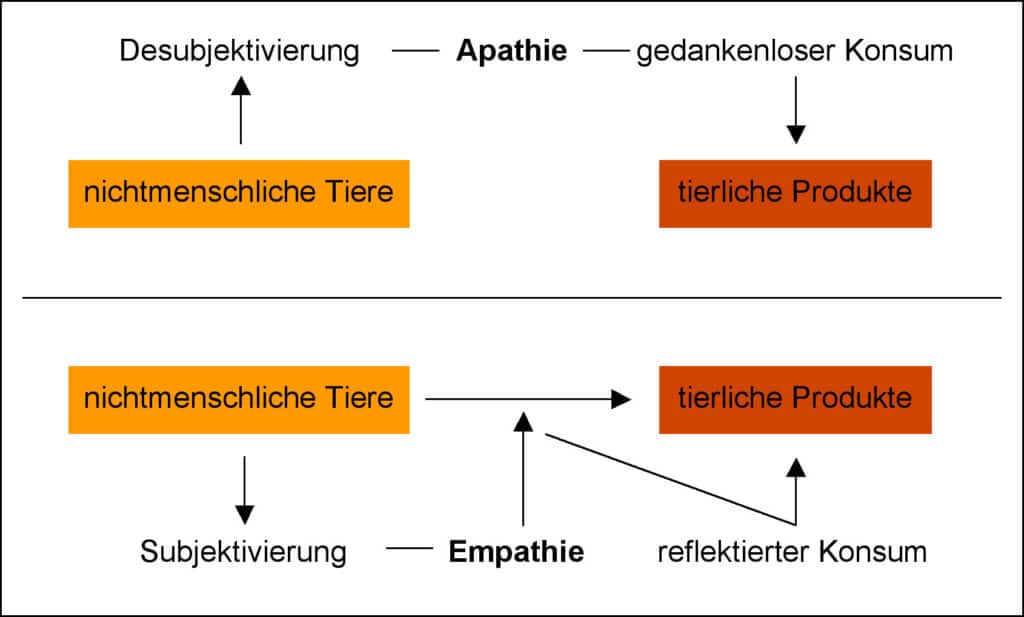

Soviel in aller Kürze zum Desubjektivierungsmodell. Vor allem in modernen Gesellschaften, so die zentrale Aussage, beruht die kognitive und emotionale Distanz zu jenen Tieren, die wir der Kategorie des Essbaren zuordnen, auf einer Verdinglichung und Anonymisierung empfindungsfähiger Individuen.

Diese Desubjektivierung sei es, die lebende Tiere auf der physischen wie auch diskursiven Ebene zum Verschwinden bringt und damit eine „apathische Kultur des Fleischessertums“ begünstigt, wie die Psychologin Melanie Joy in ihren Arbeiten zum „Carnismus“ zu Bedenken gibt (Joy 2010).

Nicht wenige TierethikerInnen ziehen aus dieser Einsicht den Umkehrschluss: Würden „Nutztiere“ (re-)subjektiviert, könnte der systematisch aufgehobene Bezug zwischen Lebewesen und den daraus erzeugten „tierlichen Produkten“ wiederum hergestellt werden. Denn werden sie als Individuen gesehen – als Wesen mit einem eigenen Wohl und Wehe, mit Empfindungen, Bedürfnissen und Interessen –, so dürfte es den KonsumentInnen schwerer fallen, sie hinter den Nahrungsmitteln zu vergessen. Stattdessen würden diese „Nutztiere“ als eigenständige Lebewesen aufscheinen und in eine Perspektive gerückt werden, unter der wir üblicherweise unsere „Haustiere“ als eigenständige Wesen wahrnehmen – und damit als Subjekte, mit denen wir „sympathisieren“ und mitfühlen (Eder 1988:147).

Nach Auffassung der Feministin Lori Gruen ist diese Art der Subjektivierung eine unabdingbare Voraussetzung dafür, dass wir unsere Empathie allmählich auf alle nichtmenschlichen Tiere ausweiten und unser Konsumverhalten grundlegend zu hinterfragen beginnen (Gruen 2004: 339).

TEIL 2: Subjektivierung in der Werbung

Dieser Auffassung stehen nun aber Strategien gegenüber, denen sich die Tierindustrie vermehrt bedient und die – zumindest auf den ersten Blick – ganz gezielt auf eine (Re-)Subjektivierung jener Tiere hinauslaufen, die wir gemeinhin der Kategorie des Essbaren zuordnen.

Das möchte ich im Folgenden anhand einiger Beispiele illustrieren. Sie stammen allesamt aus der Schweiz – und damit aus einem Land, das sich rühmt, eines der besten Tierschutzgesetze der Welt zu haben. Zugleich betreibt die Schweizer Landwirtschaft seit langem und unter Einsatz von Millionen Franken eine ausgeklügelte Imagepflege. Die Eidgenossenschaft will unbedingt ein Heidiland bleiben, und das – geht es um die Vermarktung tierlicher Produkte – am liebsten weit über die Landesgrenzen hinaus.

Dabei bedienen sich die meisten Imagekampagnen der Tierindustrie dem Muster „Nähe = Qualität“: Die Nähe der ProduzentInnen zu den Tieren soll für die KonsumentInnen ein Garant für die Qualität der Produkte sein. Kein Wunder also, dass gerade die Werbung darauf angelegt ist, diese Nähe zu erzeugen. Und das gelingt offenbar dann am besten, wenn man die Tiere selbst in den Fokus nimmt und sie zu individuellen Wesen – eben zu Subjekten – macht. Dabei ist wichtig hervorzuheben, dass es sich hierbei nicht um in der Werbung gängige Formen der Vermenschlichung handelt, bei denen beispielsweise Schweine sprechen, Hühner jodeln oder Kühe in Comicfiguren verwandelt werden und auf diese Weise Dinge tun, die Tiere zu tun gar nicht in der Lage sind.

Von Chocolate, Henriette, Heinz & Co.

Das erste Beispiel handelt von Chocolate, einem Huhn im Dienste des grössten Detaillisten der Schweiz, der Migros Genossenschaft. Das Unternehmen hat 2010 einen aufwändigen Werbeclip gedreht, in dem Chocolate (unter Anweisung der kroatischen Tiertrainerin Tatjana Zimek) früh morgens über Feld und Wiesen stadteinwärts läuft, Tunnels passiert, mitten in Zürich Fussgängerstreifen überquert, bei einer Filiale der Migros das letzte fehlende Ei in einen Karton legt und dann gemütlich nach Hause zottelt.

Der Spot war ein Erfolg, wie Migros bestätigt: Chocolate sei binnen kurzer Zeit zu einem „Sympathieträger“ der Schweizer Kundschaft geworden. Tatsächlich gab es in einem der meist gelesenen People-Magazine der Schweiz eine mehrseitige Titelstory über das „intelligenteste Huhn“ (Schweizer Familie Nr. 17 vom 22.04.2010), woraufhin Chocolate in mehreren Talk-Sendungen zu Gast war. Seither hat der – notabene deutsche – Hühnervogel Fanclubs.

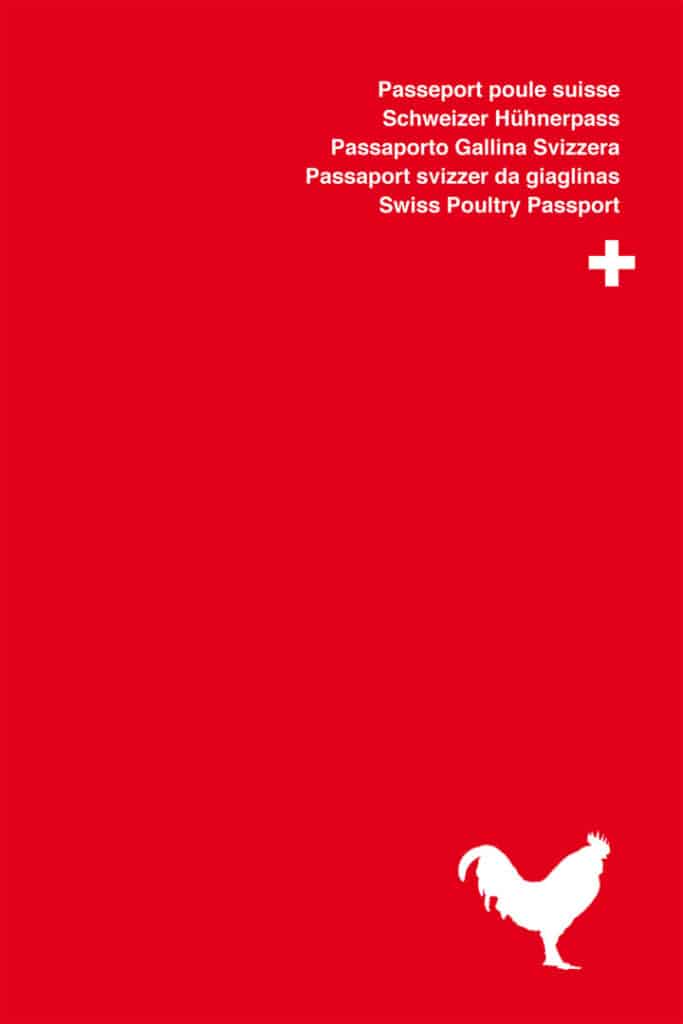

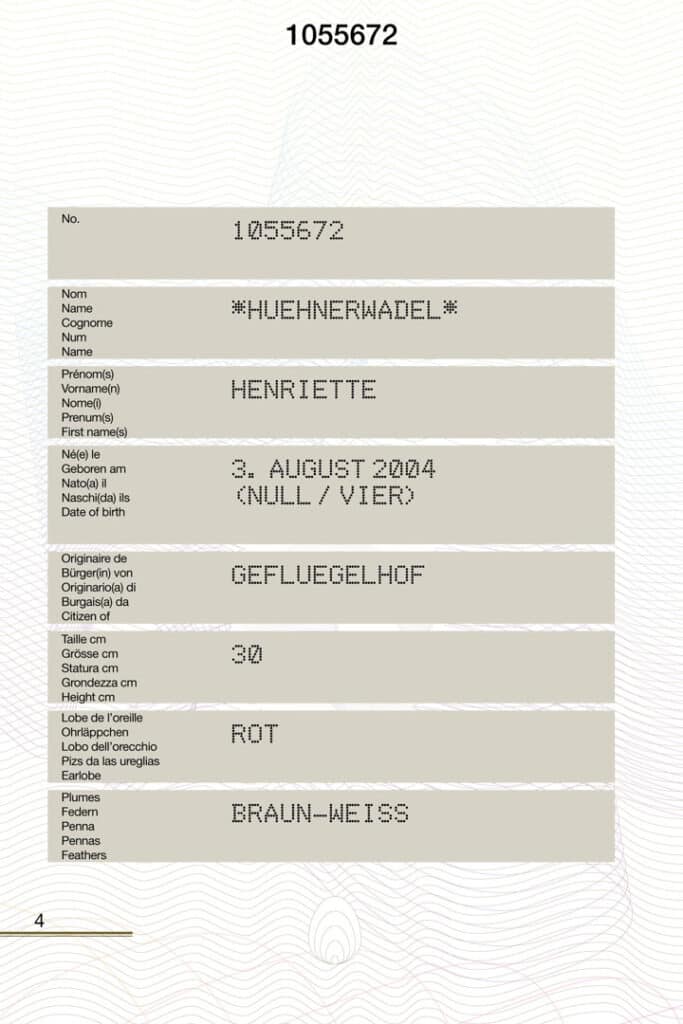

Das zweite Beispiel stammt vom Schweizer Eierproduzentenverein GalloSuisse, der sich 2006 einen besonderen Werbegag einfallen liess. Um die einzigartige Qualität von „Schweizer Eiern“ zu dokumentieren (die bei genauem Hinsehen freilich nur bedingt „schweizerisch“ sind; Späni 2011), hat GalloSuisse einen Schweizer Hühnerpass kreiert. Exemplarisch lautet er auf ein Huhn namens „Henriette Hühnerwädel“, geboren am 3. August 2004 auf dem „Geflügelhof“. In diesem Hühnerpass können die KonsumentInnen nachlesen, woher das typisch schweizerische Huhn stammt, wie es gehalten wird und was es alles braucht, damit am Ende das Schweizer Ei „nicht wie jedes andere“ sei.

Beim dritten Beispiel handelt es sich um eine Werbekampagne der Frifag Märwil AG, einem Hühner- und Putenzüchter mit beachtlichen Marktanteilen in der Schweiz. Die Kampagne aus dem Jahr 2011 setzt sich aus drei Spots zusammen, die allesamt unter dem Motto stehen: „Die Bauern von Frifag kennen ihre Poulets von klein auf“.

Der erste Spot zeigt ein junges Küken, das vom Bauern-Ehepaar mit verklärtem Blick betrachtet und von der Frau mit den Worten kommentiert wird: „Jö, so härzig: die Flögeli“ (Oh, wie niedlich: diese Flügelchen).

Werbespot „Junges Glück“ (zum Abspielen anklicken)

Der zweite Werbefilm handelt vom Liebesleben der Frifag-Hühner: Der Bauer wendet sich besorgt an seinen Sohn und fragt, was wohl mit Erwin los sei: „Was isch denn mitem Erwin los? De hed meini ned so en guete Tag“ – woraufhin der Bub seinen Vater aufklärt und sogleich beruhigt: „Jo weisch, em Erwin sini Berta god etz äbe mitem Fredy. Aber das chond scho wieder“ (Weisst, Erwins Berta hat was mit Fredy. Aber das wird schon wieder).

Werbespot „Erwins schlechter Tag“ (zum Abspielen anklicken)

Der dritte Spot zeigt Vater und Sohn in einem Supermarkt, die Kamera folgt dem gebannten Blick des Jungen auf das Verkaufsregal und richtet den Fokus auf ein steril verpacktes Poulet, derweil im Hintergrund die Stimme des Bauernsohnes zu vernehmen ist: „Hee, Papi, lueg: der Heinz!“ (Schau Papi, der Heinz!).

Werbespot „Freudiges Wiedersehen“ (zum Abspielen anklicken)

Namen statt Nummern, Jemand statt Etwas

Soweit diese Beispiele, man könnte leicht weitere hinzufügen. Ihnen allen ist gemeinsam, dass sie auf eine starke Subjektivierung von – und das ist der entscheidende Punkt – „essbaren“ Tieren ausgerichtet sind und damit das in Teil 1 skizzierte Desubjektivierungsmodell zu untergraben scheinen.

Tatsächlich werden „Nutztiere“ in dieser Art von Werbung bewusst aus ihrer Anonymisierung geholt, wie die Frifag Märwil AG in einer Pressemitteilung zur Lancierung ihrer Kampagne ausdrücklich vermerkt hat. Darüber hinaus werden die Tiere – wie etwa im Fall von Chocolate – mit einer beachtlichen Portion Geschicklichkeit, Intelligenz und Persönlichkeit ausgestattet, wobei freilich bezeichnend ist, dass sie keine Nummern, sondern Namen haben und damit als Individuen sichtbar werden. Im Falle des Werbegags von GalloSuisse wird ihnen diese Individualität in höchstem Grad durch einen Passport bescheinigt. Dass es sich bei diesen Tieren nicht bloss um Eiermaschinen oder Fleischklösse auf wackeligen Beinen handeln soll, wird auch daran deutlich, dass ihnen ein Innenleben, ein Sozialleben oder gar – wie bei Berta und Erwin – ein Liebesleben zugeschrieben wird. Schliesslich sind diese Tiere auch als Stück Fleisch im Regal keineswegs, wie Carol Adams sagt, „abwesende Referenten“: Obschon inzwischen tot, sind sie nicht in Vergessenheit geraten, sondern noch zweifelsfrei als Subjekte identifizierbar: „Schau Papi, der Heinz!“

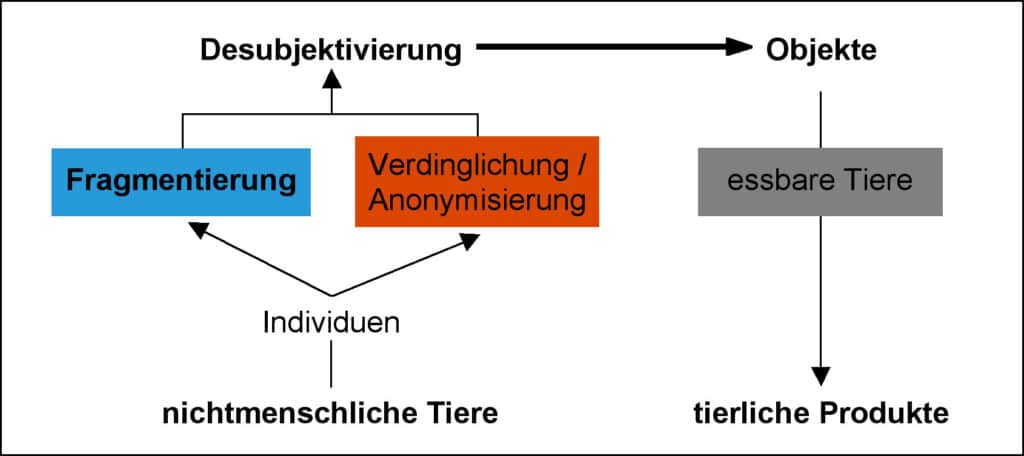

TEIL 3: Fragmentierte Subjekte

All diese Beispiele stammen von einer Branche, die kein Interesse daran hat, dass die KonsumentInnen von Empathie erfasst werden, ihren Verzehr tierlicher Produkte hinterfragen und darüber zu sinnieren beginnen, ob es richtig sein kann, derart individualisierte Lebewesen zu blossen Objekten kulinarischer Bedürfnisse zu degradieren. Die Werbebotschaft scheint nachgerade eine andere zu sein: Tiere dürfen verspiesen werden, obschon es sich dabei um Subjekte handelt! Das aber steht in einem krassen Gegensatz zum Desubjektivierungsmodell, dem zufolge Tiere zu Objekten gemacht werden müssen, damit sie überhaupt in die Kategorie der „essbaren Tiere“ fallen.

Geschrumpftes Wohl der Tiere

Allerdings ist der Gegensatz nur ein scheinbarer. Der Grund ist dieser: Zwar sind die (Werbe-)Strategien der Tierindustrie zunehmend darauf angelegt, „Nutztiere“ als Individuen zu präsentieren. Doch wird ihnen bloss in Bruchstücken oder Fragmenten Subjektivität attestiert – und damit unter gezielter Ausblendung weiterer Facetten tierlichen Wohlergehens (Petrus 2010a). Denn das Wohlergehen betrifft ein empfindungsfähiges Wesen in seiner Gesamtheit, es erstreckt sich auf alle Aspekte seines Daseins. So nebst anderem auf sein natürliches Sexual- und Fortpflanzungsverhalten, Nahrungsverhalten, Bewegungsverhalten, Sozialverhalten und freilich auf die Existenz selbst, die eine Voraussetzung all dessen ist, was empfindungsfähige Wesen in ihrer Individualität ausmacht. Indem einzelne Aspekte des Wohlergehens betont, andere aber bewusst ausgespart werden, werden Tiere in dieser vermeintlichen Individualisierungsstrategien der Tierindustrie bloss als fragmentierte Subjekte dargestellt.

Eine solche Fragmentierung der Subjektivität findet – vielleicht am Augenfälligsten – statt, wenn das Wohl der Tiere bloss unter dem Aspekt ihrer Nützlichkeit für den Menschen betrachtet wird, wie das bei Chocolate der Fall ist. Sie wird aber auch dann bemerkbar, wenn ihnen – wie bei Berta und Erwin – zwar ein Geschlechtsleben attestiert wird, zugleich aber verschwiegen wird, dass Hühner erst im Alter von 5 bis 7 Monaten geschlechtsreif sind und damit zu einem Zeitpunkt, da sie sich gar nicht mehr füreinander interessieren können. Denn auch bei der Frifag Märwil AG sind Masthühner bereits nach 5 Wochen „schlachtreif“ (Martin 2011).

Vergleichbares ist der Fall, wenn – wie abermals in einem Frifag-Werbespot – ein Küken in seiner Schützbedürftigkeit in Szene gesetzt und damit ein Jö-Effekt erzeugt wird, indes ausgeblendet wird, dass es sich dabei um ein Tier aus einer Hybridzucht handelt, das ohnehin verwaist ist und seine Eltern nie zu Gesicht bekommt. Diese nämlich leben fernab der Schweiz in irgendwelchen Vermehrungsbetrieben, wo sie für Nachwuchs sorgen, der in die Frifag-Betriebe ausgeliefert wird – wie z.B. das Küken im Werbespot (Späni 2011).

Besonders bemerkenswert ist in dieser Hinsicht der Hühnerpass von GalloSuisse. Ausgestellt wurde er am 1. August 2006; Henriette Hühnerwädel aber wurde bereits am 3. August 2004 geboren, also rund zwei Jahre davor. Damit konnte das Huhn jedoch nie in den Besitz dieses Passes gelangen, denn auch bei GalloSuisse hat ausnahmslos jede Henne bereits mit 18 Monaten ausgedient und wird als „Althenne“ in Zement- und Biogasanlagen verarbeitet oder landet, auf Initiative einer von GalloSuisse eingerichteten Selbsthilfegruppe namens GalloCricle, als „Suppenhuhn“ im Topf (Petrus 2010b).

Nicht zuletzt findet eine Fragmentierung der tierlichen Subjektivität auch dann statt, wenn den Tieren zwar Individualität eingeräumt wird, ihnen aber zugleich alles genommen wird, was überhaupt erst die Voraussetzung für ein Leben als Subjekt darstellt – wie das beim Stück Fleisch im Verkaufsregal der Fall ist, das offenbar als Heinz wieder erkannt wird. Dass es sich dabei um ein „ganzes Poulet“ handelt, ist für den Werbeeffekt freilich unabdingbar. Doch ist ein „ganzes Poulet“ noch lange kein „ganzes Huhn“, wie das im Frifag-Spot suggeriert wird. Denn de facto fehlt ihm alles (so etwa Kopf, Füsse, Federn, innere Organe), was diesen Heinz als Huhn zu dem macht, was er im Grunde ist oder nach Aussage der Werbung sein sollte: ein Jemand und nicht ein Etwas. (Andererseits geht es der Frifag Märwil AG freilich immer schon um Heinz als tierliches Produkt und damit um ein wiewohl subjektiviertes Huhn als „Poulet“ (dazu gleich mehr). Das macht auch der Werbeslogan unmissverständlich klar: „Die Bauern von Frifag kennen ihre Poulets von klein auf“ (Hervorhebung von mir).)

Empathie mit fragmentierten Subjekten?

Die Liste von Beispielen für fragmentierte tierliche Subjekte ist lang. Worauf ich hinaus möchte, ist dieses: Im Grunde stellen solche Subjektivierungen bloss eine weitere Form der Desubjektivierung empfindsamer Lebewesen dar. Denn empfindsame Lebewesen sind nicht bloss zur Hälfte, einem Drittel oder Zehntel Subjekte, sondern in ihrer Gesamtheit – oder überhaupt nicht.

Trifft dies zu, wird der Status insbesondere von „Nutztieren“ als Objekte mit einer solchen Fragmentierung aufrechterhalten. Entsprechend können sie auch weiterhin als „essbare Tiere“ kategorisiert werden. Unter diesem Gesichtspunkt bleibt die zentrale Aussage des Desubjektivierungsmodells also unangetastet: Um als „essbare Tiere“ zu gelten, müssen sie zu Objekten gemacht werden.

Gleichwohl ist das Modell zu modifizieren, denn gewisse seiner Komponenten sind (je nach Umständen) weder notwendig noch hinreichend für den Objektstatus von Tieren. Konkret reicht es nicht aus zu glauben, der Bezug zwischen etwa dem Hamburger und einem Rind könne (wiederum) hergestellt werden, wenn Tiere nur sichtbar gemacht, aus ihrer Anonymität herausgeholt oder als Subjekte mit Namen dargestellt werden. Solange es sich dabei bloss um Individuen in Portionen handelt – solange deren Subjektivität fragmentiert wird –, werden sie nicht als Lebewesen in ihrer Gesamtheit wahrgenommen. Und solange dem so ist, gibt es auch wenig Grund zur Annahme, dass wir unsere Empathie auf diese „Nutztiere“ ausweiten und unseren Konsum tierlicher Produkte grundsätzlich hinterfragen werden. Denn genau darin dürfte ein zentraler Unterschied zu jenen Tieren bestehen, die wir uns als „Haustiere“ halten und mit denen wir leben: Sie nämlich nehmen wir als Wesen in ihrer Gesamtheit wahr.

EPILOG: Keine Rechte ohne Individuen

Soweit eine Erklärung dafür, wie es der Tierindustrie gelingt, „Nutztiere“ zunehmend zu subjektivieren und sie zugleich – oder besser gesagt: gleichwohl – als verwertbare Objekte, als „essbare Tiere“, zu behandeln.

Dass einerseits das Wohl der Tiere ins Zentrum auch der Öffentlichkeit gerückt wird, andererseits aber bewusst viele Aspekte tierlichen Lebens vollständig ausgeblendet werden, ist natürlich nicht neu. In der Landwirtschaft verfolgt die Bio-Branche schon seit Jahrzehnten diese Strategie, und das (zumindest in der Schweiz) mit beachtlichem Erfolg. Von daher erstaunt es nicht, dass sich nun auch die konventionelle Tierindustrie dieser Mittel bedient.

Derselben Ideologie sind aber auch der traditionelle Tierschutz sowie Teile der philosophischen Tierethik verpflichtet. Hier ist es die Fokussierung auf die Leidensfähigkeit, die massgeblich dafür verantwortlich ist, dass derart schillernde Konzepte wie „artgerechte Haltung“ oder „humane Tötung“ wie selbstverständlich als Rechtfertigung dafür dienen, nichtmenschliche Tiere nach Belieben für menschliche Zwecke zu instrumentalisieren und auszubeuten.

In dieser eingeschränkten Sichtweise schrumpft das viel zitierte Wohl der Tiere abermals auf einzelne Komponenten, die freilich werbewirksam in Szene gesetzt oder philosophisch-argumentativ aufpoliert werden können. Dass eben diese Tiere, die offenbar „artgerecht“ gehalten und „human“ getötet werden, immer auch gezüchtet, künstlich besamt, kastriert oder sterilisiert werden, dass sie von ihren Eltern separiert und damit sozial beraubt werden, dass ihr Nahrungsverhalten massiv manipuliert wird und dass sie als „Nutztiere“ im Schnitt keine 3 Prozent ihrer Lebenserwartung erreichen – all das und vieles mehr wird in einer solchen Perspektive grosszügig ausgeblendet.

Damit aber geraten immer nur – wenn überhaupt – fragmentierte Subjekte in den Blick, niemals jedoch Individuen in ihrer Gesamtheit. Für die Belange des traditionellen Tierschutzes oder einer akademischen Tier-Debatte mag das (vorerst) ausreichen. Nicht aber für eine progressive soziale Bewegung, die nichtmenschlichen Tieren zu grundlegenden Rechten verhelfen möchte. Denn wenn Tierrechte mehr sein sollen als ein Lippenbekenntnis oder rhetorisches Beiwerk, muss es sich dabei um Individualrechte handeln. Wo es aber keine Individuen gibt oder bloss Fragmente davon, da wird auch kein Platz für Rechte sein.

Der Text basiert auf Vorträgen, die ich im Juli 2011 auf Einladung der Group for Society and Animal Studies (GSA) an der Universität Hamburg, im Dezember 2011 am Tierrechtskongress in Wien und im März 2012 am Soziologischen Institut der Universität Basel gehalten habe.

Literatur

Adams, J.C. (1990), Zum Verzehr bestimmt, Wien 2002 (Orig. 1990).

Cole, M. & Morgan, K. (2009), „Die Ausbeutung nichtmenschlicher Tiere verstehen“, Tierbefreiung 65/2009.

Eder, K. (1988), Die Vergesellschaftung der Natur, Frankfurt a.M.

Fiddes, N. (1991), Fleisch, Frankfurt a.M. 1993 (Orig. 1991).

Francione, G.L. (1995), Animals, Property, and the Law, Philadelphia.

Gruen, L. (2004), „Empathy and Vegetarian Commitments“, The Feminist Care Tradition in Animal Ethics, ed. J. Donovan & C.J. Adams, Philadelphia.

Leach, E. (1972), „Anthropologische Aspekte der Sprache“, Neue Perspektiven in der Erfahrung der Sprache, ed. E.H. Lenneberg, Frankfurt a.M.

Joy, M. (2010), Why We Love Dogs, Eat Pigs and Wear Cows, San Francisco.

Martin, A. (2011), „Lust auf Heinz? Zu einer Werbekampagne der Frifag“, tier-im-fokus.ch (tif).

Nussbaum, M.C. (1999), „Verdinglichung“, in dies., Konstruktionen der Liebe, des Begehrens und der Fürsorge, Stuttgart 2002 (Orig. 1999).

Petrus, K. (2008), „Die Wurzel des Übels: Das Tier als Eigentum“, Zeitschrift für Vegetarismus, Tierrecht und Ethik 1/2008.

Petrus, K. (2010a), „Das geschrumpfte Wohl der Tiere“, tier-im-fokus.ch (tif).

Petrus, K. (2010b), „Hauptsache Hühner-Idylle“, tier-im-fokus.ch (tif).

Regan, T. (1983), The Case for Animal Rights, Berkeley.

Späni, M. (2011), „Sackgasse Schweizer Eierproduktion“, tier-im-fokus.ch (tif).

4 Kommentare

– ja, in unseren Möbelhäusern

tragen die Möbel Namen:

Stuhl Oskar , Tisch Lena oder Schrank Jan.

das graue Kälbchen und eine Kuh tragen

nur ein Plastik – Schild in Ihrem Ohr

mit der Nummer darauf.

Dieser Artikel ist sehr interessant und ehrlich gesagt, habe ich das bisher noch nicht so gesehen. Es liegt nun einmal in der Natur des Menschen, dass wir zum Leben auch tierische Eiweiße benötigen.

Wow, einfach eine super Arbeit – vielen Dank!

Endlich hat sich mal jemand Gedanken darüber gemacht, dass für unseren übermässigen Fleischkonsum Lebewesen sterben müssen. Meiner Meinung nach steckt sowieso nur eine riesen Mafia der Fleischindustrie etc. dahinter (und natürlich schlussendlich auch wir Verbraucher, die leider zu wenig interessiert sind oder einfach überhaupt kein bisschen nahdenken, was sie da eigentlich kaufen und essen. Hauptsache es ist billig, aber das die Tiere leiden interessiert sie nicht.). Das ist auch der Grund, weswegen wir immer noch so weitermachen und nicht endlich mal aufhören damit oder zumindest das Ganze im Masse produzieren und die Tiere glücklich und ohne Schmerzen etc. aufwachsen können und nicht noch lebend in der ganzen Welt herumtransportiert werden müssen, bis sie dann teils unter schlimmsten Bedingungen sterben müssen. Ich selbst esse aus diesem Grund weder Fleisch, Fisch noch Eier. Leider habe ich es noch nicht geschafft vegan zu leben, aber ich lege öfters vegane Tage ein und versuche die tierischen Produkte wie Milch, Jogurt, Käse und Honig auf ein Minimum zu beschränken. Hinter dem was da heute abgeht kann ich nicht mehr stehen. Unsere Welt ist einfach krank finde ich.

Danke nochmals für diesen interessanten Beitrag. Auch ich konnte noch viel lernen.

Respekt,

Großartige Arbeit!

Sehr interessant.

Danke dafür